近日,实验室夏海云教授团队联合苏州大学、杭州光在科技有限公司,研发出了一款全新的“瞬态风相机”,该相机不是靠 “慢扫”,而是靠 “快拍”,0.5秒就能实现5千米半径内的风场成像。相关成果已发表在国际光学权威期刊《Optics Letters》上,审稿人对这项技术给出了高度评价。

给快速移动的目标清晰拍照,从来不是件容易事。就像给百米飞人拍照,若快门速度不够,最终只会得到一串模糊的“影子”。而测风,恰恰面临着和“拍飞人”一样的挑战:面对瞬息万变的大气广域风场,传统扫描设备却总“追不上”它的变化。而“瞬态风相机”不是靠“慢扫”,而是靠“快拍”,把5千米半径内的风场的探测时间从“分钟级”压缩到了0.5 秒。

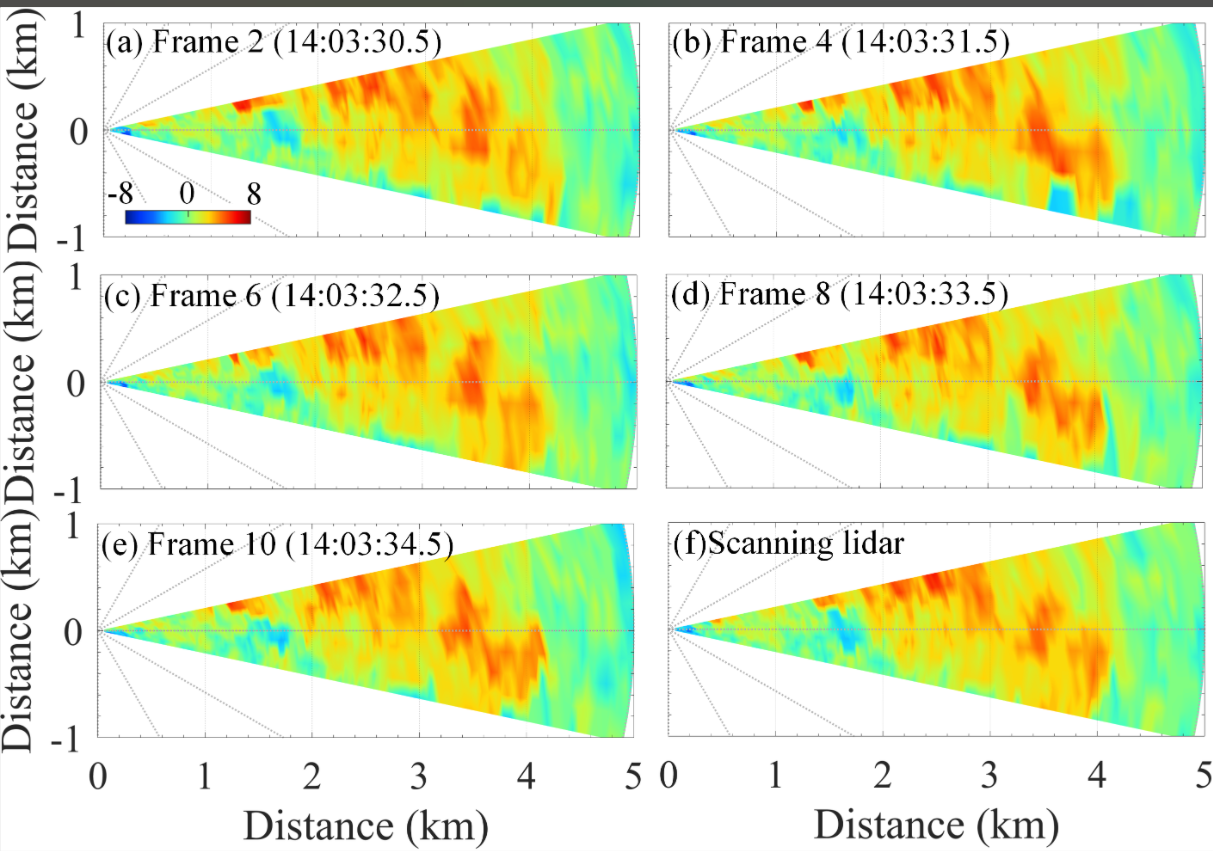

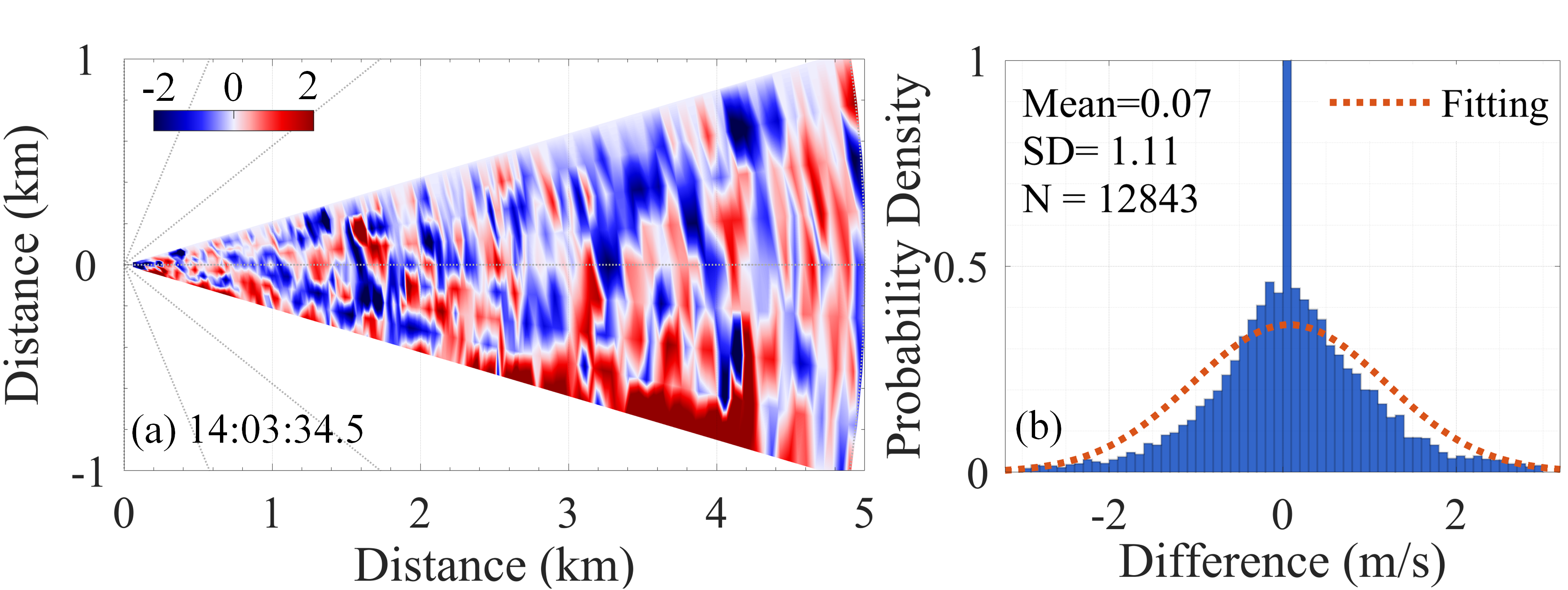

过去,要测量大范围风场,常用的相干多普勒测风激光雷达靠“机械扫描”工作,就像用一束光当 “画笔”,像折扇的辐条一样,一束接一束水平扫过区域,再把这些“辐条”拼合成风场图像。可这个 “扫描” 过程并不快:从第一束光到最后一束光,往往要几秒甚至几分钟。而风不会等设备扫完,前一秒测的某个位置的风速,等扫到下一个位置时,风已经变了。这种“时间滞后”不仅让风场细节抓不准,还会产生巨大误差。图1为瞬态风相机和传统扫描式激光雷达的风场实验数据对比。看似风场结构变化不大,但对图2中全区域风场逐点统计显示:标准偏差达到1.11米/秒,全域平均偏差高达51.2%。若测10米/秒的风,误差能达到5.12 米/秒,容易把“微风”错判成“大风”,甚至漏判、误判阵风、切变风等危害天气现象。

图1 (a-e) 瞬态风相机0.5 秒曝光时间拍摄的偶数帧风场,(f)传统扫描式激光雷达的风场

图2 瞬态风相机和传统扫描式激光雷达的风场对比

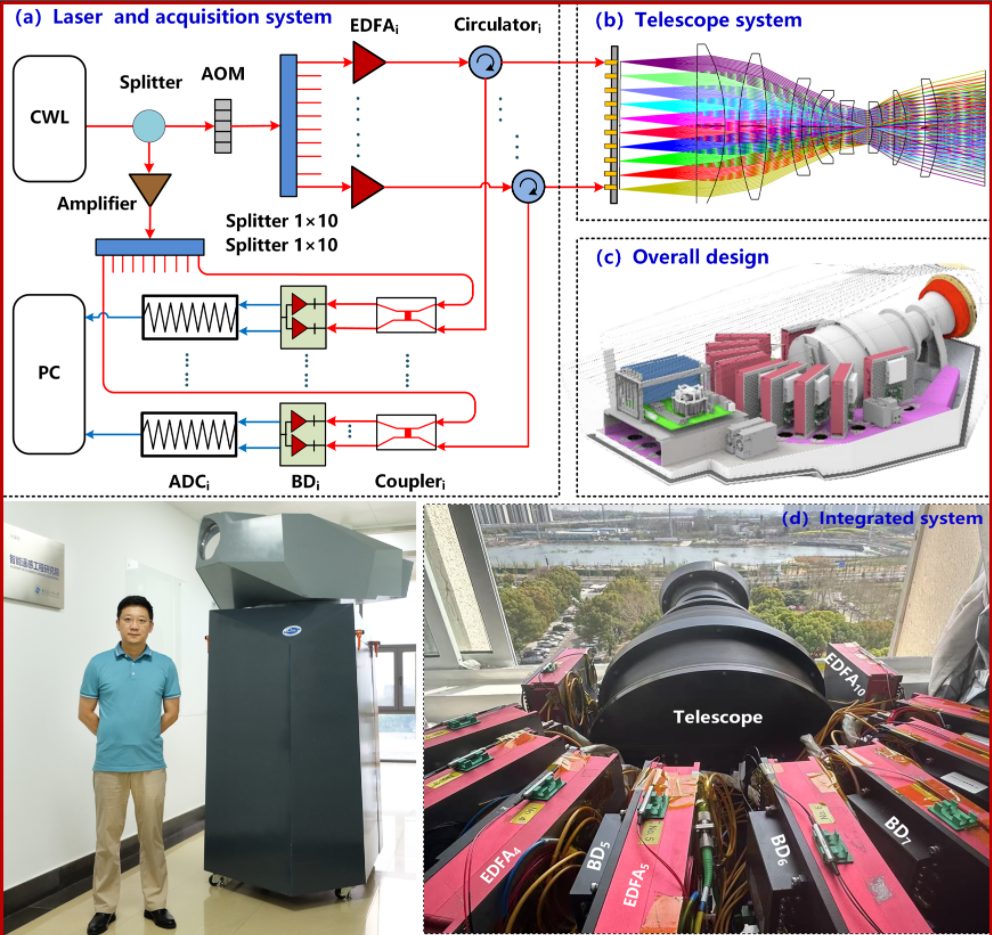

这款风相机的核心优势在于独特的“多眼并行”设计:它搭载了10个测量通道,配上多通道激光发射模组、单孔径多通道望远镜,以及专门的多通道数据采集和探测阵列,如图3所示。不用机械扫描,相机能同时看向10不同方向,瞬间“抓拍”大视场风场。它的“抓拍能力”突出:每秒至少能拍 2 张风场图像(帧率>2Hz),探测范围可达5公里,视角覆盖27°。该相机可以根据探测距离,视场大小,灵活调节曝光帧率,还能清晰呈现风的实时变化,消除了传统设备的“时间滞后”误差,连风场中细微的湍流都能测准。

图3 瞬态风相机光学原理、整机及光学装置图

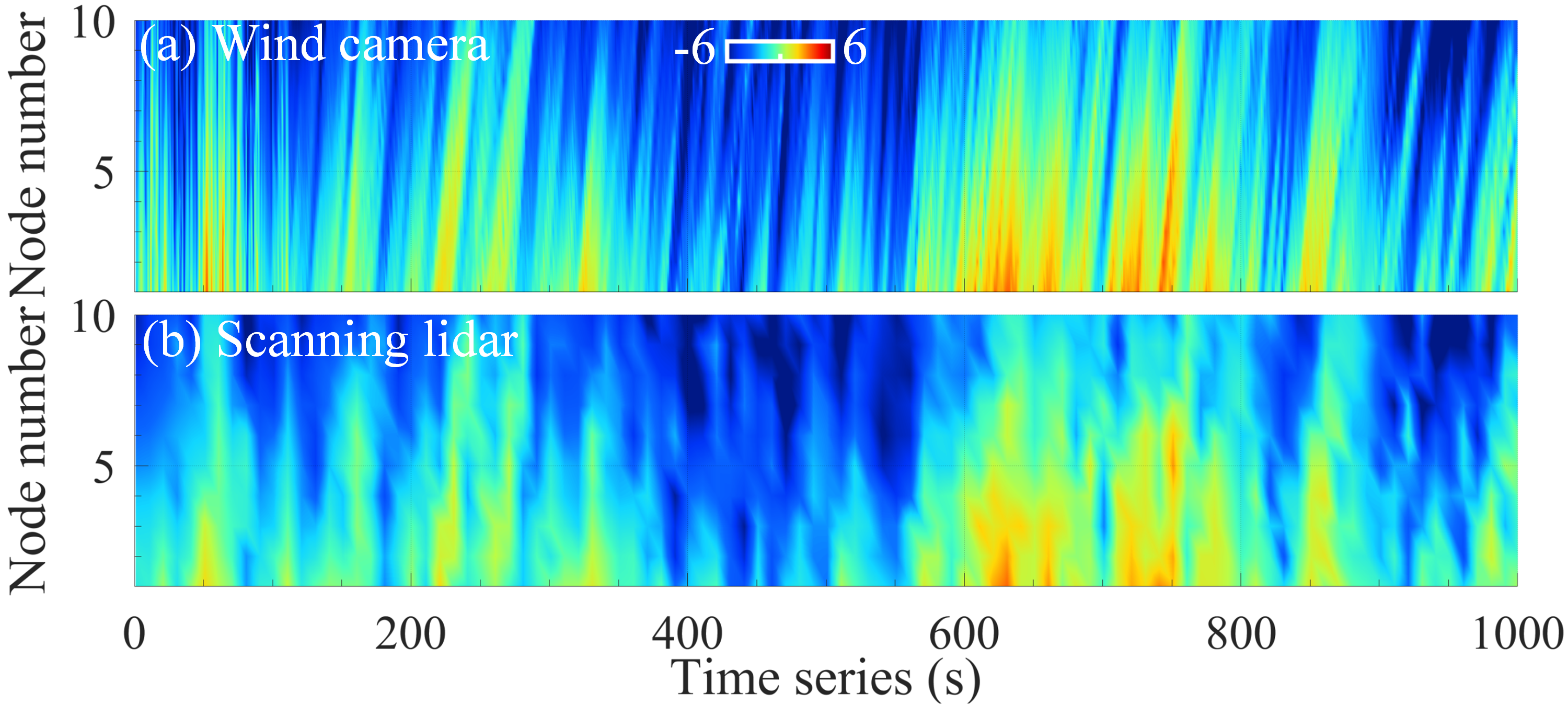

这台设备让风场从“模糊的影子”,变成“清晰的动态画面”。这款“风相机”的用处,早已超出“测风”本身。例如,在工厂烟囱的气体排放监测中,目前二氧化碳浓度的测量误差能控制在几个ppm(1ppm 相当于 1 吨水中含1克盐),可风场测量若有10%的误差,会直接导致排放通量的测算误差大幅增加,而风相机能精准测风,让排放总量算得更准。再比如,在航空安全领域,飞机尾流是小尺度、快变化的“气流漩涡”,过去法国宇航局等机构用扫描设备测尾流,得到的仍是“静态风场假设下的图像”,误差较大,风相机则能实时捕捉尾流变化,为后续飞机飞行安全保驾护航。此外,它还能研究摩天大楼、大型桥梁、交通工具的风阻。因此,将在气象、航空、环保等领域发挥重要价值。

图4 瞬态风相机和扫描式雷达对大气湍流探测效果对比

该论文第一作者为袁金龙副教授,通讯作者为夏海云教授。该成果得到了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金的资助。未来,夏海云团队将进一步推动风场探测技术的升级,让我们更精准地“读懂风”、更安全地“用好风”。

论文:Jinlong Yuan, Jiawei Qiu, Jiadong Hu, Jianjun Hu, and Haiyun Xia*, "Transient windcamerausing 1(Seed)×10(Amplifier) CDWL with frame rate of 2 Hz and range of 5 km," Opt. Lett. 50, 5458-5461 (2025).

链接:https://doi.org/10.1364/OL.573024