各研究团队:

为全面、高效地展示气候系统预测与变化应对全国重点实验室(以下简称“实验室”)的科研实力、创新成果及团队风采,进一步扩大学术影响力与社会关注度,经过精心筹备,实验室官方网站(网址:cprm.nuist.edu.cn)与官方微信公众号(名称:气候系统全重)已正式上线运行!

实验室官方网站定位为实验室权威信息发布的核心门户与对外展示的重要窗口。主要栏目包括实验室概况、科学研究、研究队伍、人才培养、开放交流等。实验室官方微信公众号定位为信息速递与互动交流的移动平台,将及时推送实验室重要新闻、科研成果和活动预告。

为确保网站和公众号平台内容持续更新、丰富且反映实验室真实水平,现面向各研究团队广泛征集稿件。征稿内容包括但不限于:

(一)团队介绍:

团队名称、负责人信息、主要研究方向、特色与优势。(建议提供团队代表性成果等高质量图片)。

(二)近期研究成果介绍:

1.高水平论文:在国内外高水平期刊发表的重要论文。投稿请提供论文基本信息,并附上中文摘要和研究亮点解读(通俗易懂,突出创新性和意义,500-1000字为佳)。鼓励提供论文关键图表。

2.学术论著: 新出版的学术专著、译著、编著等。投稿请提供论著基本信息、封面图片及内容简介与学术价值简述。

3.科研获奖: 获得国家级、省部级、重要学会/协会的科技奖励。投稿请提供奖项名称、等级、获奖项目名称等信息,以及获奖成果的核心创新点与科学/社会意义简述。

4.其他重要成果: 如突破性技术研发、重要软件系统与数据库发布、具有显著影响的政策咨询报告被采纳等。请提供详细说明。

(三)科普作品

面向社会公众,介绍科学知识、实验室研究内容、前沿科技进展或社会热点关联的科学解读等的原创作品。形式包括但不限于科普文章、科普图文、科普视频、科普漫画等。有自运行的科普公众号也欢迎给实验室公众号开白名单。

投稿方式:

稿件及相关附件(图片等)请打包发送cprm@nuist.edu.cn。实验室办公室将对投稿进行审核、编辑后,安排在实验室官方网站、公众号发布。

本次征稿为长期有效,欢迎各团队持续、定期供稿。

气候系统预测与变化应对全国重点实验室办公室

2025年6月16日

投稿示例:

2000年以来长江流域复合型热浪的年际变化凸显

昼夜复合型热浪(复合型热浪)是指从白天持续至夜晚的连续异常高温过程。由于日间和夜间的叠加效应,复合型热浪对人类社会和自然系统造成了显著影响,因而受到广泛关注。然而,现有研究多关注复合型热浪事件发生的物理过程,其年际变率变化及相关机理尚不明确。近日,气候系统预测与变化应对全国重点实验室周波涛教授团队聚焦中国区域复合型热浪发生和变化的关键区长江流域,从环流背景和海温的影响出发,深入探讨了复合型热浪的年际变化特征及机制,相关成果发表于《Journal of Climate》。

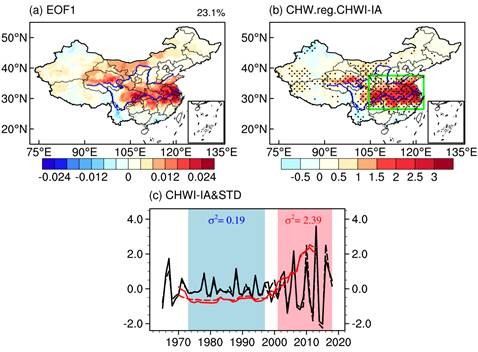

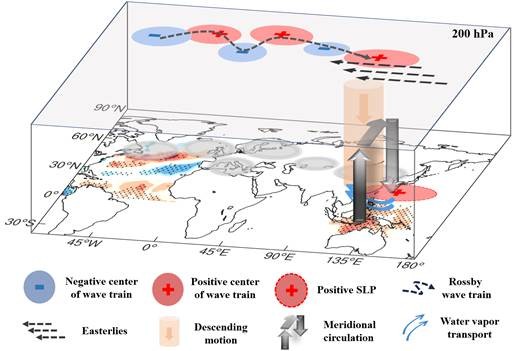

研究发现:长江流域复合型热浪年际变率在进入21世纪后(2001–2018)显著增加,在此之前(1973–1997)年际变率相对较小(图1)。在高变率时段,长江流域复合型热浪与其北侧上空对流层高层的反气旋性环流异常显著相关,该异常反气旋在对流层低层向东南侧偏移至西北太平洋上空。这种高低层的环流配置下,长江流域上空中高层和低层分别受异常东风和西南风控制,有利于异常下沉运动的产生和暖湿气流的输送,进而有利于昼夜气温的持续升高。进一步地,北大西洋三极子型(正-负-正)海温异常和海洋性大陆附近海温的增暖也起到重要作用。北大西洋三极子型海温异常通过天气尺度瞬变波活动与平均流的相互作用,激发欧亚大陆上空东传的波列,进而影响长江流域上空对流层中高层的环流异常。海洋性大陆区域海温的一致增暖则主要调控长江流域上空低层的环流异常。当海洋性大陆附近海温偏暖时,西太平洋上空伴随有异常的局地垂直经向环流,其上升支位于海洋性大陆上空,下沉支位于西太平洋上空,有利于西太平洋低层反气旋性环流的建立。上述海温异常相关的物理过程也通过数值模式得到了验证。具体的物理过程如图2所示。

图1.中国区域复合型热浪日数第一模态的空间分布(EOF1)。(b)1965–2018年长江流域复合型热浪指数年际分量(CHWI-IA)回归的复合型热浪日数。(c)CHWI-IA(实线)、PC1(虚线)的时间变化(黑线)及对应的11年滑动标准差(红线);所有序列均进行了标准化处理,蓝色和红色阴影区分别表示低变率和高变率时段,两个时段的方差标注在图中

图2. 2001–2018长江流域复合型热浪年际变化物理机制示意图。冷/暖海温异常用蓝色/红色表示

文章信息:

Xie Wenxin, Zhou Botao*, Li Hua. Emerging interannual variability of compound heat waves over the Yangtze River valley since 2000. Journal of Climate, 2025, 38: 597-609. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-24-0226.1